出張者:ふじくぼ博文・大森忍・平山タカヒサ

【日程】 2017年7月4日(火) 13時30分~15時

【場所】 東京都大田区大田区役所

【調査事項】

①認知症不明者の実態

②高齢者見守り支えあいネットワ-クについて

【対応者】 大田区議会事務局長・大田区福祉部高齢福祉課長

【調査内容】

①認知症不明者の実態

大田区行方不明高齢者捜索依頼件数 H25年度 19件数

H26年度 35件数

H27年度 18件数

H28年度 24件数

②高齢者見守り支えあいネットワ-クについて

◎大田区の高齢者に関する現状と課題について

<大田区の概要(平成29年4月1日現在)>

人 口 720,518人

高齢者人口 163,605人

高齢化率 22.7%

ひとり暮らし高齢者登録数 16,023人

<高齢者を取り巻く状況>

・ 大田区内の65歳以上高齢者は、約16万3千人を超え、高齢化率は22.7%となっている。

・ 厚生労働省の推計では、認知症を患っている高齢者は、全国で400万人を超え、65歳以上高齢者の7人に1人が認知症を患っている。

<見守りに関するこれまでの取り組み>

大田区では、活動が活発な自治会・町会が多く、以前から高齢者の見守りに関する様々な取り組みがおこなわれてきている。区は、区民が主体

的にそれぞれの地域の特性を活かした高齢者を見守り・支え合う体制の構築を目指し、地域の見守りネットワ-クの取り組みへの支援を行ってき

た。

<見守りに関する課題等>

・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加がある一方で、地域での人間関係が希薄となり、高齢者の孤立化が進んでいる。

・認知症や多問題化した高齢者の増加の中で、困難ケ-スが増加し、ハイリスク高齢者の対応に終始している。

◎大田区高齢者見守りネットワ-ク事業

<事業目的>

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域包括センタ-を核として、地域の方と大田区が連携し、地域力を活用した高齢者の見

守り・支え合いの体制「高齢者見守りネットワ-ク」を構築する。

<体制整備>

地域包括センタ-の機能強化

・高齢者見守りコーディネータ-の配置。常勤職員1名を配置し、主な業務内容は、継続的な地域とのネットワ-クづくりと、支援が必要な高齢

者を把握するための訪問調査の実施。

行政情報参照システムの導入

・区が保有する行政情報を地域包括支援センタ-で参照できるシステムを平成25年4月に導入。

<事業内容>

地域包括支援センタ-を核とした見守りネットワ-クの構築

・役割の明確化

・高齢者見守り推進事業者の登録 登録事業者数 37事業者【平成29年6月現在】 (金融機関、生協、新聞販売店、ス-パ-など)

・支援が必要な高齢者把握のための訪問

・ツ-ルを活用した取り組み - 高齢者見守りキーホルダー

65歳以上のすべての高齢者を対象として、緊急連絡先や医療情報などを区に登録することで、外出時や自宅での緊急時に、迅速・的確な情

報提供を行うことができる。登録者は、登録時に登録番号が入ったキ-ホルダ-は常時身に着けてもらう。マグネットは自宅の冷蔵庫などに

申請書の控えと一緒に貼っておいてもらうことで、自宅での緊急時にも対応できる。

<事業効果>

・孤立化する高齢者への対応が可能

・支援が必要な高齢者に対し、早期に関わることで重度化を防ぐことが可能

・医療と介護の連携による医療費・給付費の抑制

≪所感≫

鹿児島市の高齢化率は25.3%、認知症高齢者数は20100人で、高齢者に占める割合は13.1%となっています。

報道によりますと、鹿児島県の認知症不明者の実態は、2016年の届け出が、153人で、この4年間で倍増。届け出当日に見つかる例も多いが、昨年は12人が死亡した状態で発見されたもようです。

昨今、認知症等による事故等も多く報告されていますが、高齢化社会の中で、今後大きな課題となってきます。認知症の早期発見の対応づくり、視察で学ばされた見守りネットワ-クづくりなど、本市としても取り組む課題は多くあると思われます。

【日程】 平成29年7月5日(水)午前10時から11時30分

【場所】 茨城県取手市役所

【調査事項】 高齢者見守りキーホルダー・ステッカーの取組

【対応者】 福祉部次長兼高齢者福祉課長・課長補佐

【調査内容】

(1)事業導入の背景

①取手市は、東京藝術大学取手校が開設、先端芸術表現科が新設されたことを契機に市民・大学・行政が一体となって「アートを通じて人々が出会

い語り合えるまちづくり」を進め、文化創造・発信の地となるような様々な事業を展開している。また、誰もが気軽に取り組める「歩く」ことを

健康づくりの核としたまちづくりを行い、これまで健康づくりに無関心だった層を含む市民全体の行動変容を促し、子どもから高齢者までが健康

で幸せに暮らせる新しいまちづくりとして「健幸 スマートウエルネスとりで」を目指している。

②議会の一般質問で、他都市の導入状況・効果等の指摘があり、先進地調査等を重ね、平成28年10月から導入した。

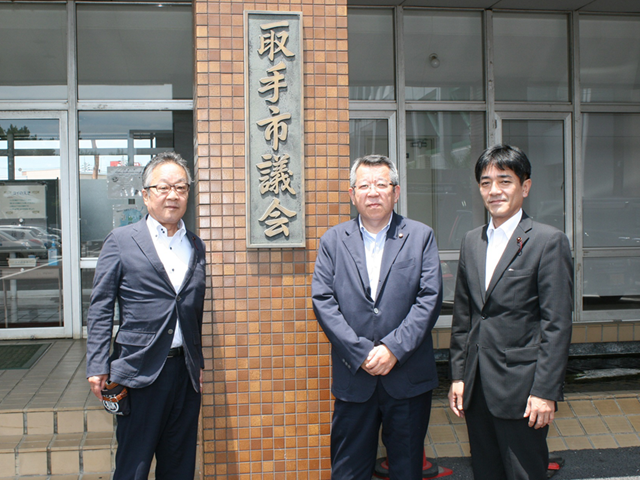

③取手市における高齢者数等の人口について(平成29年4月1日現在)

(2)事業の概要及び特徴

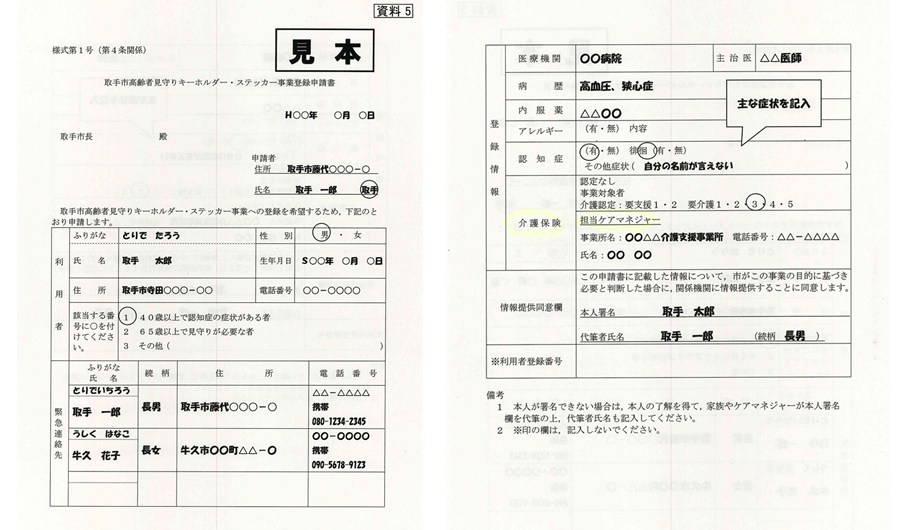

①認知症の症状がある40歳以上または、65歳以上で見守りが必要な方を対象に登録番号の入ったキーホルダーとステッカー配布する。

キーホルダー・ステッカーを携帯することにより、24時間365日外出先で突然倒れた際や徘徊時・緊急時などに速やかに身元を確認することが

でき、親族等の緊急連絡先や警察、消防、医療機関等へ情報を提供し、迅速かつ適切な対応をすることができる。なお、他都市と比べてキーホル

ダー・ステッカー両方を交付して番号管理をして個人情報が表に出ないのが特徴である。

②配布物

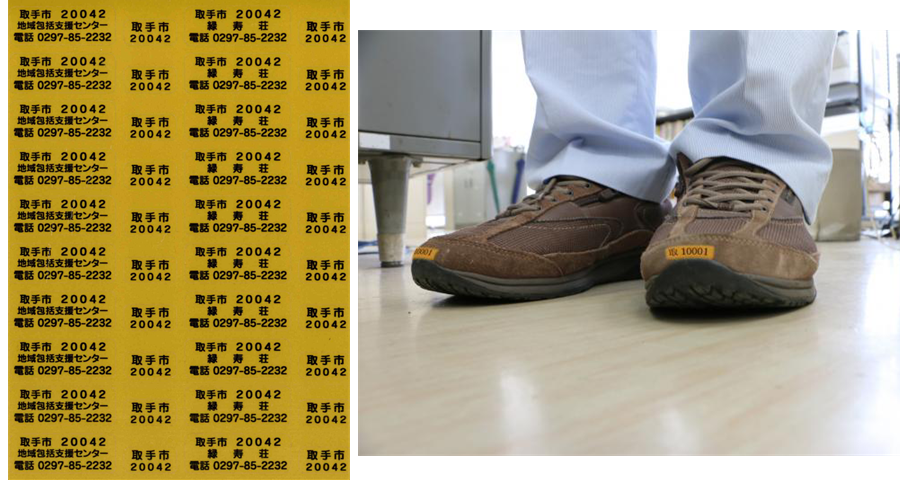

◎ キーホルダー (一人一個を配布して、バッグや杖など常に持ち歩くものにつける)

長さ 6㎝ 幅 2.5㎝ 厚さ 4mm

5桁の番号の1桁目は、地域包括支援センターの1~5の圏域番号、残りの4桁が申込んだ個人の番号。裏面は所管の地域包括支援センター

の電話番号(貸与したスマホで24時間対応している)

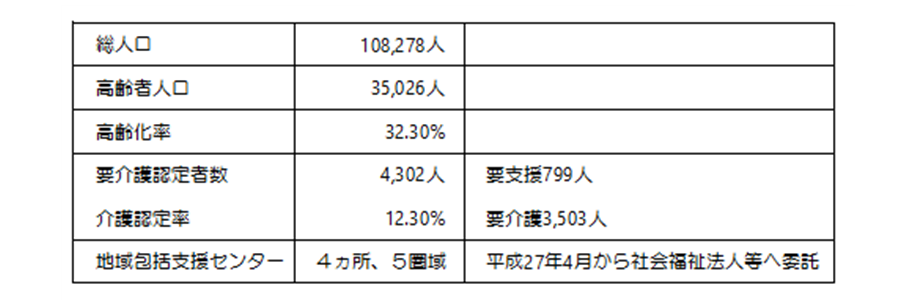

◎ ステッカー (一人1セット10枚を靴などのかかとやつま先部分に貼り付ける)

ステッカーは、特殊加工されていて車のライト に反射し夜間も目立ち、シールは文字が消えにくい作り方になっている。

ただ、NPO法人日本ハートフルサポートの特注品で1シート約3,000円と高価である。(縦18.5㎝、横14㎝)

③交付までの流れ

・高齢者福祉課または藤代支所総合窓口課に申請(別紙申請用紙)

・高齢者福祉課にて審査

・システム登録し、本人にキーホルダー・ステッカーを郵送

・自宅にて使用開始

④活用例

・急病により倒れる、また、道に迷ってしまい保護

・保護した方が連絡先の地域包括支援センターへ連絡

・地域包括支援センターにて、キーホルダー・ステッカーの番号をもとに、登録番号 を検索して本人を特定して、親族や警察、消防署、

医療機関に情報提供

・自宅に帰宅。必要に応じて病院へ搬送など

(3)事業導入の効果と課題

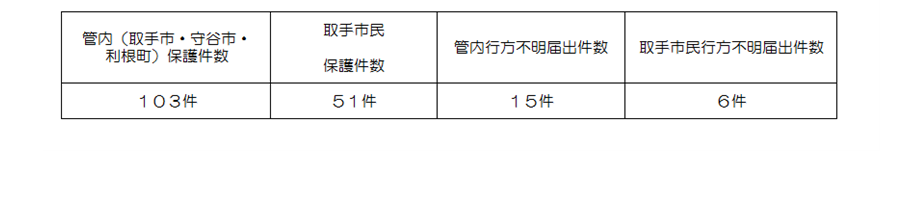

①平成28年認知症(疑い含む)高齢者の保護・行方不明届出件数(取手警察署)

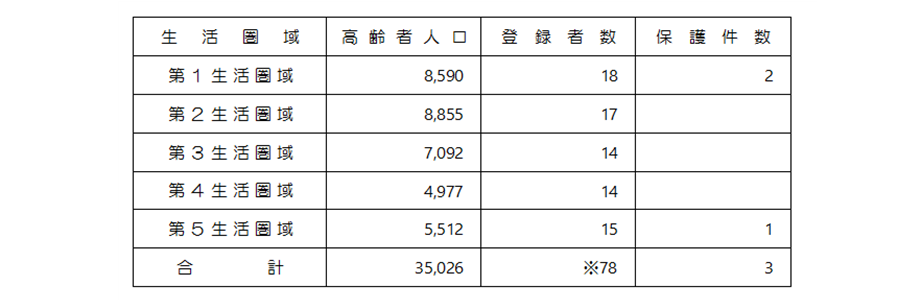

②生活圏域毎の配布状況

※78人に交付したが、1人死去し、1人転居して実数は76となっている。

③課題と対策

・要介護高齢者に占める認知症の方は約60% 2,560人と推計されるが、普及が進んでいない。なお、数値目標は特に設定していない。

・現在、市の医師会、ケアマネジャー連絡会、民生委員連絡会、市と警察との会などあらゆる機会を通じて啓発している。今年度はポスター

を作成し、駅や銀行、公共施設などに掲示して啓発したい。

≪所感≫

①本市は徘徊高齢者家族支援サービス事業(平成14年から国39%、県19.5%、市19.5%

介護保険22% 30千円)の事業があるが、平成25年以降申請はない。

なお、取手市も同制度在り。

②他都市においても、迷子札の様に名前や住所、連絡先等を記載したものを持たせるケース

があるが、個人情報保護の観点から個人の申込番号とした点や24時間365日対応とした

ところ評価できる。特に、登録申請書に既往症をはじめ、介護保険の担当ケアマネジャー

の欄を設けたことは万一の時の連絡がスムースにいくと思う。

③社会福祉課では65歳以上の家庭に冷蔵庫に保管する筒状のものに登録申請書と同

様なものを配布している。本県内でも伊佐市等で実施していて、鹿児島市社会福祉協議会

でも取り組みを進めている。この様に在宅、外出ともっと手厚い施策の必要性を強く感じた。特に、今日、若年性認知症の存在が明らかになる中で

幅広い支援が求められる。